di Francesco Forlani per la rivista Focus In

Il Marocco, e più particolarmente la Fez degli Almohadi, al principio dello scorso millennio, vide l’invenzione della “con- cia”, atto che ha sancito che ai nostri giorni una sola parola avrebbe detto di quell’arte di lavorare le pelli, maroquinerie. Non conosco il Marocco ma posso dire che il mio esilio trentennale dalle terre dell’origine, il viaggio senza fine della mia esistenza, sia stato possibile, simbolicamente, grazie al Marocco, alla valigia che mio cognato Leonardo mi aveva regalato al momento della partenza, valigia di cuoio acqui- stata durante un viaggio a Marrakech. Quando Patrizia Posillipo mi ha chiesto di scrivere su questo magnifico lavoro, è proprio a questo accessorio indispensabile che ho pensato, oltre, ovviamente, alla poetica che anima la sua fotografia e di cui vorrei dire senza tradire, tradurre troppo nelle parole, quel che si evince dall’immagine.

Non conosco il Marocco ma ho avuto esperienza di viaggio indiversecittàdellaTunisia,abbastanzadapoterravvisare nei passages parigini, nei bazar elettrici delle famose gallerie evocate da Walter Benjamin, il tentativo di riprodurre il labirintico percorso dei Suq, parola araba che traduce quella persiana di bazar. In terre sottratte ai due deserti, di mare o di sabbia, non possono esservi strade maestre, in effetti, ma cos’è il deserto? Il filosofo franco egiziano Edmond Jabés, ebreo, scrive:

“Una cosa straordinaria nel deserto è che uno sente prima di vedere: si sente qualcosa e mezz’ora dopo si vede apparire uno sciacallo, un cammello […]. Il tempo dell’udito e della vista non è lo stesso. Noi, qui, sentiamo e vediamo tutto in una volta, nel deserto no, nel deserto c’è un lungo silenzio tra l’uno e l’altro” .

I lavori di Patrizia Posillipo, come lei stessa mi ha confi- dato, si affidano sempre a due scatti, un primo per antici- pare, potremmo dire sentire la cosa arrivare, e un secondo all’apparizione, a quella visione, l’unica in grado di cogliere l’istante. Se siamo in terre come questa in cui la flânerie non è un atto politico, filosofico, ma il solo modo di stare nel mondo, capiremo ancor meglio come diventi ancora più essenziale e insieme naturale, partecipare al motto benja- miniano: «Noi vediamo soltanto ciò che ci guarda. Noi possiamo soltanto ciò per cui non possiamo nulla.» Eppure quel qualcosa o qualcuno d’un tratto, proprio guardandoci, ci rivela a noi stessi ciò che siamo, o saremo, e dunque può. Nella serialità tutto questo non accade come ben sa chi abbia percorso il quartiere dei grandi boulevard parigini, i viali e controviali di una città come Torino, i corsi e ricorsi di Caserta. Patrizia Posillipo del resto utilizza il digitale, seriale,inmodoanalogico,delloscattounico,conbeneficio di un primo scatto, quasi di rincorsa di cui abbiamo detto, necessario al salto. Se osserviamo attentamente ognuna delle fotografie presenti in questo polittico dell’istante pos- siamo quasi toccare con mano il passaggio che si compie nel duplice atto del fotografare.

Game. Nella piazza il giocatore scommettitore sembra imbonire lo spettatore – da noi avremmo trovato una mano aperta a coprire il proprio volto, il gesto che intima di fer- marsi ma è nel duplice sguardo, del giocatore e del gio- cato, il ragazzino in primo piano, che si determina la nostra immobilità, sotto il fuoco incrociato di due espressioni diverse ma estremamente profonde nella loro umanità. Sguardi che ci manifestano a noi stessi.

In questa foto e per certi versi ancora più immediatamente in last supper, tale inversione di ruolo tra spettatore e attore, si rivela invece nell’assoluta distrazione di ognuno dei presenti, sia che si tratti della Madonna/Cristo al centro della scena insieme ai suoi piccoli apostoli, sia delle per- sone intente a cucinare o ad assistere a uno spettacolo sullo sfondo. Nessuno guarda l’obiettivo, ma tutti sembrano guardare le cose che la macchina farà scoprire.

Nella poetica di Patrizia Posillipo non c’è serialità ma uni- cità dei gesti, delle persone, delle relazioni. Perfino le figure secondarie o ancor più marginali rispetto all’immagine se s’ingrandisce la foto rappresentano un mondo. Per esem- pio in questa che abbiamo appena descritto se mettiamo a fuoco le figure sulla sinistra dell’uomo, con il figlio a cavalcioni sulle spalle e della donna, presumibilmente sua moglie, scopriamo che lei ha un fazzoletto sul palmo di mano e di come tutti e tre insieme determinino una storia ben precisa, un evento per quanto piccolo possa essere come del resto il bellissimo sorriso della ragazza che è dietro al “Cristo”. Tutti ricorderanno a questo punto uno dei coman- damenti dettati da Cartier-Bresson sulla fenomenologia dell’attimo.

“Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una fra- zione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore”.

La pietas nel suo significato più nobile ha sempre agito sull’immaginario della fotografa. Penso ad esempio ad alcuni suoi lavori, al suo reportage in Albania, o le sue incur-

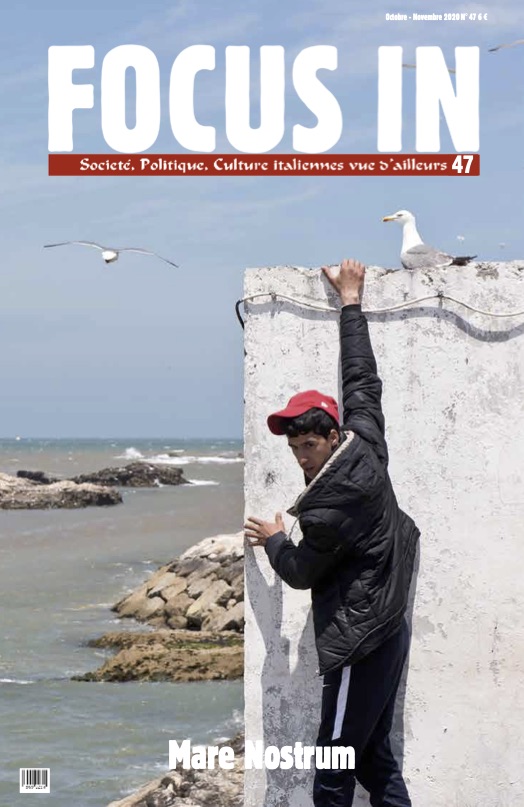

sioni fotografiche nel campo nomadi di Santa Maria Capua Vetere. Che si tratti di paesaggi e di cose, o di ritratti e figure, appare chiaro da che parte, da quale fonte attinga per sedare la sua sete di verità e di bellezza. Sono i penultimi a tracciare la parabola e il racconto di un mondo di cui sono ancora guardiani. Lo scorgiamo nell’incedere del pescatore tra le barche, nel ragazzo che mira all’orizzonte, tra custodi di pescherie o friggitorie, tra le strade o dell’acconciatore quasi inginocchiato tra gli scogli. Ognuno di loro è testi- mone di un sogno, di un dovere, di un atto semplice a cui solo un occhio attento, carico riuscirà a offrire un destino. La coralità che pervade ognuno di questi lavori anche quando vi si racconta di un cimitero ebraico o delle ante di un mercatino, ci fa pensare a una visione del mondo essenzialmente stereoscopica, ovvero in grado di distribuire l’interesse ad ognuno dei soggetti sia che si trovino in primo piano sia sullo sfondo. Un processo che potremmo definire, narrativamente parlando, profondamente dickensiano. Di questa particolare visionarietà, per concludere, ha detto in maniera talmente precisa Cesare Pavese, traduttore del David Copperfield, che vale la pena affidare a lui le parole della fine.

“Un mondo vastissimo ci viene qui evocato: borghesi, marinai, casalinghe, truffatori, semplici ragazze, avvocati, bottegai, fantesche, spostati, in un viluppo di quotidiane avventure che non escludono l’eroismo né la morte, eppure tutti quanti stanno nella reale proporzione di figurine vedute allo stereoscopio.”